우리 존재는 늘 타자의 인식 속에 존재하며 서로가 있기에 존재를 설명하고 증명할 수 있다. 살아가며 스쳐 지나간 셀 수 없이 많은 이들의 영향이 각자에게 섞이고 치대고 매 순간 변질된다. 전시명 속 머리와 꼬리는 우리가 스스로 인지하는 것과 존재하지 않는 것을 은유적으로 상징하며 우리 존재의 상대성에 대해 이야기한다.

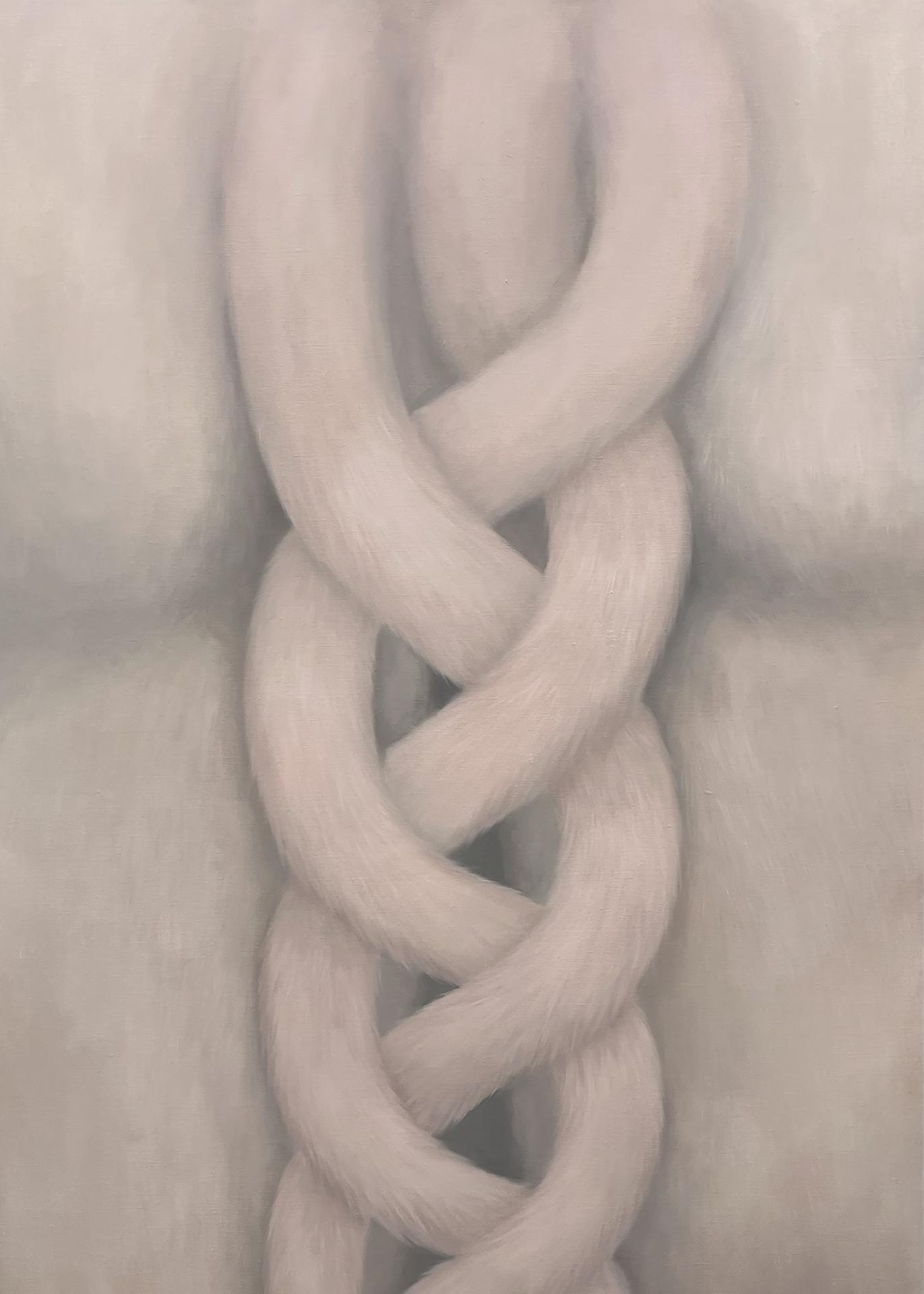

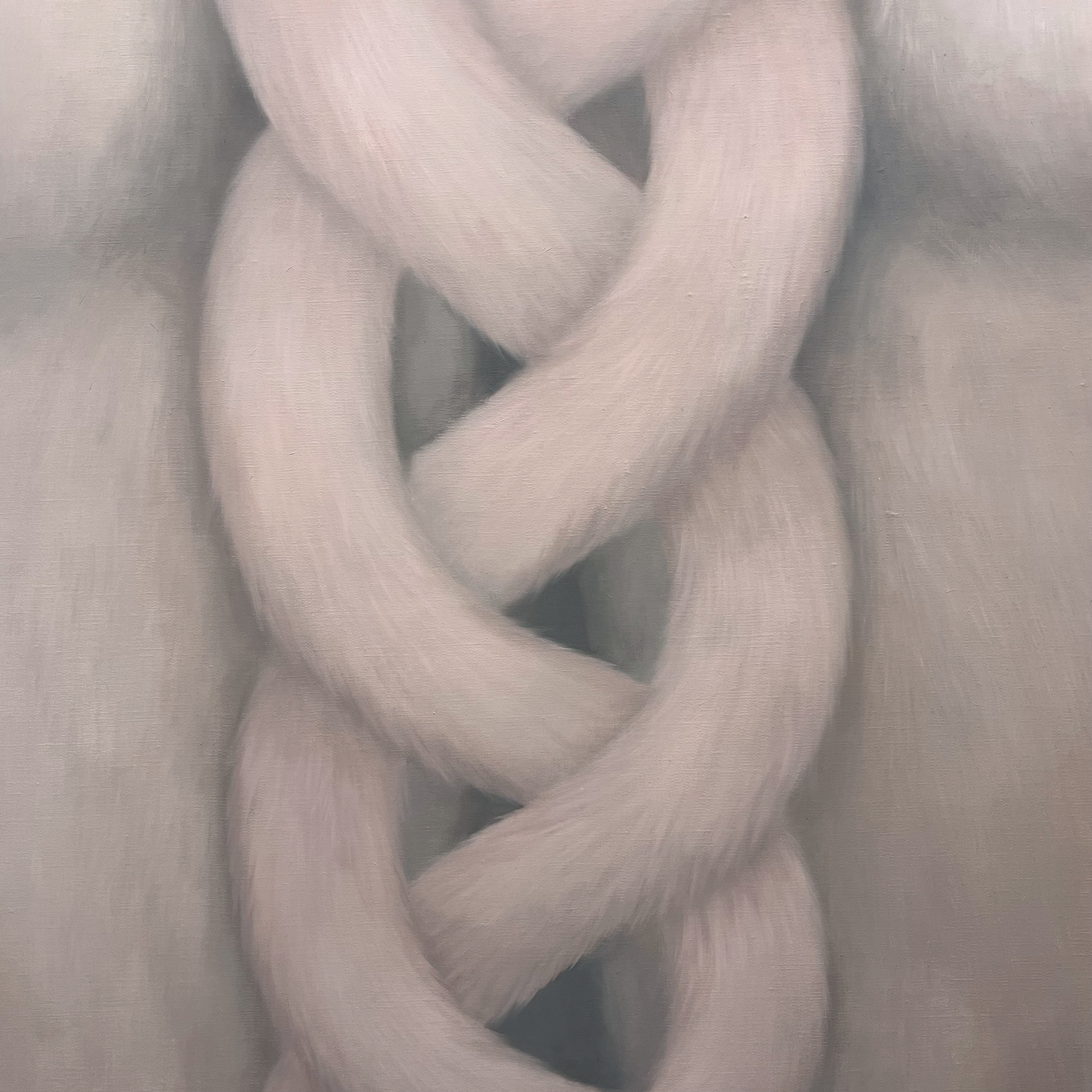

작품에서 통일적으로 드러나는 곡선적 이어짐은 순환과 연결을 통해 세상의 경계의 모순을 비집고 나온다. 바닥에서부터 뿌리처럼 자라나 곡선적으로 이어지는 털로 뒤덮인 제3의 존재는 연결되고 순환하고 무한하다. 꼬리에 달린 머리와 꼬리는 명확히 분간되지 않고 마구 얽히며 감각과 인지는 꼬이고 혼동되며 자아, 타자, 세계 사이의 경계를 흐려뜨려 경계의 붕괴와 인위적 구별의 해체를 시사한다. 이는 존재하는 종들의 경계를 넘어서며 낯선 혐오의 감정을 불러일으키기도 한다. 어둡고 두터운 털은 원초적이고 본능적인 동시에 따스함과 익숙함을 불러일으킨다.

작가는 필연적으로 탄생부터 마지막까지 서로에게 끊임없이 영향을 가하는 여러 관계들을 꼬리라는 매체로 색과 감각을 통해 나타낸다. 인간에게는 더 이상 존재하지 않는 꼬리는 화면 속에 얽히며 실존한다. 꼬리는 감각의 매개체이자 타자와의 끝없는 소통이다.

존재하지 않는 감각을 통해 우리 존재와 세계의 다면적 상호 연결성에 대한 사유를 촉발하고자 한다.